ドローンに関わる仕事がしたい!パイロットだけではない「ドローンエンジニア」という職業│ドロ…

ドローン技術の進展に伴い、「ドローンエンジニア」という職種が注目を集めています。ドローンエンジニアは、ドローンの設計、ハ…

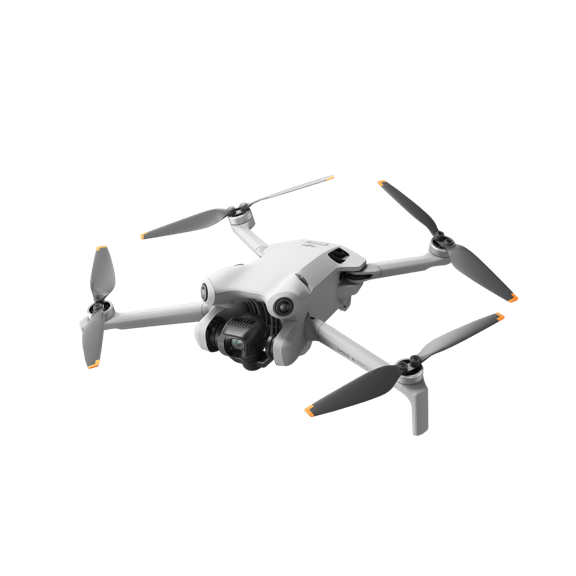

DJIの「DJI Mini 4 Pro」が日本で第二種型式認証を取得したことは、すでにご存じの方も多いでしょう。

一般向けカメラドローンとしては、日本で初めて第二種型式認証を取得しました。

ドローンが「第二種型式認証」を取得するというのは、そのドローン機体が国土交通省の定める安全・性能基準を満たしていることを、型式(モデル)単位で証明された状態を意味します。

これにより特定の飛行形態での運用がしやすくなり、実務や産業利用の現場では非常に重要な認証といえます。

「DJI Mini 4 Pro」が第二種型式認証を取得できた背景には、単なるスペックの高さだけでなく、

「安全性・信頼性・運用性に関して国の基準を満たす設計・実装がされているかどうか」

が総合的に判断されたことがあります。

なぜMini 4 Proがこの認証を取得できたのか、その根拠をスペックと制度の観点からお話しします。

第二種型式認証は、国が定めた安全基準を満たした機体に与えられる認証であり、主に立入管理措置を講じた第三者上空の飛行(カテゴリーII飛行)に対応しています。

「DJI Mini 4 Pro」は以下の機体要件で評価されています。

① 全方向の障害物検知・回避能力

前後・左右・上下に加え、3D赤外線センサーを搭載しており、国の定める衝突回避要件を満たしていることで評価。

② 安定したGNSSとホバリング精度

複数の衛星測位システム(GPS、Galileo、BeiDou)に対応し、GNSSが一時的に失われてもビジョンセンサーで安定したホバリングが可能。

③ 耐風性能・高度対応・通信の安定性

風速10.7m/sまで対応し、最大高度4,000m、O4映像伝送による高精度通信で、目視外飛行における安定性を確保。

④ 軽量かつ機能面での冗長性確保

249g未満の軽量機ながら、ジンバル機能や複数バッテリー選択肢など、運用の柔軟性と安全設計が評価。

⑤ 設計・製造における品質管理

量産性・製造品質も審査対象であり、DJIの実績ある製造体制が審査での信頼性に寄与。

「DJI Mini 4 Pro」は、衝突回避機能や安定した飛行性能、信頼できる製造品質など、複数の安全基準をしっかりクリアして「第二種型式認証」を取得しています。

小さくて軽い機体でも、しっかりとした設計とテクノロジーが備わっていれば、国が定めた厳しい基準に合格し、立入管理を行う目視外飛行(カテゴリーII)にも対応できるということを、この機体は実証しています。

そもそも「型式認証」とは、どんなものでしょうか。

これは、2022年12月の航空法改正で導入された制度で、ドローンの産業利用、特に

「レベル4飛行」=有人地帯での目視外飛行

といったリスクの高い飛行を実現するために必要な法整備の一環として設けられました。

ドローンの機体そのものが国の定める安全・性能基準に適合しているかを、国土交通省が型式(モデル)ごとに審査し認証する制度です。

これまでのドローン運用では、飛行ごとに人や飛行計画に対する個別の審査が必要でした。

しかし、今後ドローンを物流や災害対応などで広く使っていくためには、それでは時間もコストもかかりすぎるため、機体自体にあらかじめ安全性を認めておくことで、現場での審査や手続きを簡略化しようという考えが型式認証の背景です。

型式認証には「第一種」と「第二種」があります。

第一種型式認証は、設計・構造に加え耐久性や信頼性など総合的な安全基準を満たす必要があり、特に第三者上空での高リスク飛行(レベル4飛行)に対応するための厳しい審査です。

一方、第二種型式認証は、立入管理措置を講じた特定飛行(カテゴリーII飛行)向けで、第一種に比べて審査基準は緩やかです。

「DJI Mini 4 Pro」が取得した第二種型式認証は、国から「一定の条件下で安全に飛行できる」と認められた証であり、取得機体は個別審査の省略や飛行申請の簡素化といったメリットがあります。

型式認証は、ドローンという製品の安全性を国が保証し、利活用を促進するための重要な制度です。これにより、ドローンの社会実装が本格的に進む重要な制度的土台と言えます。

ドローンの商用利用が進むにつれ、人や建物が多い場所での飛行(例:市街地での荷物配送や災害時の偵察など)が求められるようになりました。これまでは、個別の操縦者や飛行計画ごとに安全性を審査していましたが、それでは手間もコストもかかりすぎます。

そこで、機体そのものに「安全性の保証」を与える制度として型式認証が導入されました。つまり「この機体は国が安全と認めた設計なので、個別の審査を簡略化してよい」とする仕組みです。

型式認証には日本の航空法に基づいて、主に「第一種型式認証」と「第二種型式認証」の2種類があります。この二種類の違いは、対応する飛行形態や求められる審査基準にあります。

第一種型式認証:

・主に第三者の上空を立入管理なしで飛行させる高リスク飛行(レベル4飛行)に対応するための厳格な審査です。

・国が機体の安全設計、耐久性、信頼性などを総合的に評価します。

・設計図通りに製造されているか、基本機能を十分に満たしていることが求められます。

第二種型式認証:

・立入管理措置を講じたうえでの飛行(カテゴリーII飛行)に対応した認証で、審査基準は第一種より緩やかです。

・登録検査機関でも審査が可能で、一定の安全基準を満たしていれば取得できます。

・機体の基本的な安全機能や製造体制が評価されますが、レベル4飛行には対応していません。

第一種型式認証はよりリスクの高い飛行に対応し、国が厳しく審査するのに対し、第二種型式認証は立入管理下での安全な飛行を目的とし、審査や運用面で違いがあります。

・同じ型式のドローンであれば、機体ごとの審査が簡略化され、運用開始までの手間が大きく減る。

・航空局への飛行許可申請時にも、審査が優遇されやすい(国が安全性を認めているため)。

・ドローン開発企業にとっては、認証取得が製品の信頼性を示すマーケティング要素にもなる。

それでは「DJI Mini 4 Pro」のスペックを見ていきましょう。

重量:249 g未満(インテリジェントフライトバッテリー+プロペラ+microSDカード含む)

サイズ:折りたたみ時 148×94×64 mm/展開時 298×373×101 mm

最大飛行時間:34分(標準バッテリー)、Plusバッテリーで45分

飛行性能:最大水平速度16 m/s(Sモード)、最大上昇・下降速度5 m/s(S/Nモード)、Cモードでは3 m/s

耐風性能・飛行高度:最大風速抵抗10.7 m/s、高度4,000 mまで

GNSS・ホバリング精度:GPS+Galileo+BeiDou対応。ビジョンホバリング時±0.1 m、GNSS時±0.5 m

カメラ:1/1.3″ CMOSセンサー、静止画12MP/48MP(JPEG・DNG)、動画4K HDRで60fps、4Kスローモーション100fps、10bit D‑Log M、True Vertical(縦撮影)対応

ジンバル:90°回転対応、縦位置映像に対応

伝送技術:DJI O4映像伝送(1080p/60fps、最大20 km)

障害物検知:全方向検知(上・下・前後左右)、ビジョン+3D赤外線センサー

バッテリー:標準 2,590 mAh/77.9 g、Plus 3,850 mAh/121 g。容量それぞれ約18.96 Wh/28.4 Wh

対応温度:−10℃~40℃

DJI Mini 4 Proがすごいと言われる理由は、「249g以下」という軽量機でありながら、これまで上位モデルにしか搭載されていなかったような本格的な撮影性能、安全機能、操作性をぎゅっと詰め込んでいる点にあります。

つまり、「小型機なのにプロ仕様」という点が非常に評価されています。

Miniシリーズでは初めて、前後左右上下すべての方向に障害物検知センサーが搭載され、障害物の自動回避や停止が可能になりました。これは、従来もっと大きく高価なモデルにしかなかった機能であり、安全性が飛躍的に向上しています。

1/1.3インチのCMOSセンサーを搭載し、4K60fpsのHDR動画、さらには4K100fpsのスローモーション撮影まで可能です。また、縦向き撮影(True Vertical Shooting)にも完全対応しており、SNS用の動画や写真をそのまま縦構図で撮影できます。色の再現性も10bit D-Log M対応で、編集耐性の高い映像素材が撮れる点も、映像制作者にとって魅力です。

DJI O4という最新の映像伝送システムにより、最大20km(日本仕様では距離制限あり)までの安定した通信と、1080p/60fpsのリアルタイム映像表示が可能になりました。つまり、これまで以上に遅延が少なく、より正確な操作ができるということです。

バッテリー交換で最大45分の長時間飛行ができる点も実用性を高めています。

また、手続き面が簡略化されることも大きな強みです。

機体重量は約249gと軽量ですが、日本の航空法により100g以上のドローンは無人航空機として登録が義務付けられており、リモートIDへの対応も必要です。

第二種型式認証を取得したことにより、将来的にはレベル4飛行など高度な業務用途にも展開可能であることが示され、ホビー用途から商用まで幅広いユーザーにとって「安心して使える小型機」の位置づけとなっています。

「DJI Mini 4 Pro」のすごさは、「軽量・手軽・安全・高画質」という、これまでトレードオフだった要素をすべて両立している点にあります。初めての1台としても、プロのサブ機としても通用する非常に完成度の高いドローンです。「DJI Mini 4 Pro」は小型・軽量ながら高性能カメラ、長時間飛行、全方向センサー、強力な伝送機能を兼ね備えたモデルで、縦撮影やプロ仕様の映像制作にも対応できる仕様となっています。

DJI Mini 4 Proが日本で第二種型式認証を取得したことにより、ドローン操縦における「国家資格(無人航空機操縦者技能証明)」を取得することの意味と意義がより明確になりました。

これは、ドローンの利活用が制度的に新たな段階に入ったことを意味します。

まず、第二種型式認証とは、国が機体の設計・性能・安全性を総合的に審査し、「このモデルなら特定の条件下で安全に飛行できる」と公式に認める制度であることはお話ししました。

これにより、その型式のドローンは、個別の機体ごとに細かい技術審査を受けなくても、比較的スムーズにリスクの高い飛行申請(例:レベル4)を行えるようになります。

ただし、それと引き換えに、操縦者側にはより厳格なスキルと知識が求められるようになることが重要で、ここで国家資格の必要性が生まれます。

無人航空機操縦者技能証明は、飛行リスクの高い運用(例:市街地での目視外飛行)を行うために国が定めた資格制度で、特に「一等資格」がレベル4飛行の前提とされています。つまり、「型式認証された安全な機体」+「国家資格を持った信頼できる操縦者」の組み合わせによって、はじめてレベル4などの高度な飛行が認められる構造になっているのです。

これまでは、こうした高度飛行を担う機体が限られており、資格を取っても実務で使える機会が少ないという声もありました。しかしMini 4 Proのような軽量かつ高性能な認証機が登場したことで、個人や中小事業者でも認証済みの機体を扱い、国家資格を活かして実際にレベル4を視野に入れた運用ができる現実的な選択肢が広がったと言えます。

まとめると、DJI Mini 4 Proの型式認証取得は、国家資格が制度上だけでなく実務においても価値を持つようになった転機であり、今後のドローン利活用において「機体の信頼性」と「操縦者の信頼性」の両輪を整える意義を象徴する出来事となっています。

「DJI Mini 4 Pro」は、機体重量249g未満という超小型ながら、全方向障害物検知、1/1.3インチセンサー搭載の高性能カメラ、最長45分の飛行時間、最新のO4映像伝送など、プロ仕様の機能を多数搭載したモデルです。

特筆すべきは、このクラスでは初めて、日本で「第二種型式認証」を取得した点であり、これは国が定める安全性・信頼性の基準を満たしていると公式に認められた証です。

これにより、将来的にはレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)での活用も視野に入り、ホビー用途にとどまらず、物流・点検・災害対応などの業務用途にも応用可能な機体として注目されています。

DJI Mini 4 Proは「軽量=簡易」という従来のイメージを覆す、次世代の本格派小型ドローンと言えます。

【最新記事】

ドローンの国家資格は民間団体が運営するドローンスクールのうち、国が認めた登録機関での講習が対象です。講習を受講したあとに学科試験と実地試験を行います。弊社が運営するドローンスクール「空ごこち」大阪校は国土交通省認定登録講習機関のため、国家資格取得コースの受講が可能です。

初学者コース、経験者コースともに丁寧な指導の下、じっくり資格取得に向けた講習が受けられるため、

「初心者で自信がないが、将来ドローンを使った仕事につきたい」

「認定資格は持っているが取得してから時間が空いている」

とお悩みの方も安心いただける環境です。

初心者の方は法規制の知識がまったくない方でも、空ごこち独自のテキストを使ったカリキュラムで楽しくしっかり学ぶことができ、経験者の方ならビジネスに活かせる実践的な実技講習で、ビジネスドローンの操縦技術が身につきます。

受講生のライフスタイルやニーズに合わせて受講スタイルを選択できることも、お仕事をされている方や学生の方にとって大きなメリットと言えます。

農業や測量などの業務だけでなく、空撮や撮影など動画制作でも利活用が増えているドローン。

「本当に資格は必要なのだろうか」

といった疑問や質問も、まずはお気軽にご相談ください。